お仏壇の置き場所について

お仏壇を新しく購入した場合、仏間があればそちらに置くことが一般的です。しかし現在の住宅やマンションには仏間がない家も増えています。

仏間がない住宅やマンションに住んでいる場合は、どこにお仏壇を置いたらいいのか悩まれる方が多くいらっしゃいます。

お仏壇の置き場所7選!実際の置き場所全て見せます!

お仏壇を置く場所について

よく耳にするのが「北向きはいけない」とか「お仏壇の上に足を踏み入れる場所はいけない」などです。

こんなことを聞けば、どこに置いたら良いのか迷ってしまいますね。

ですが、実はお仏壇の置き場所に必ずこうでなければいけないという決まりはないのです。

重要なのは、"毎日お参りしたくなる場所"にすることです。

どんなに人から聞いたような、本に書いてあるような、ここが良いとされる場所にしても、毎日お参りできないような場所では意味がないのです。

お仏壇は「供養の心、感謝の気持ち」を持って、毎日お参りすることに意義があります。

お仏壇の置き場所には、4つの代表的な場所があります。

仏間、床の間、居間、洋室(リビング)、サイドボードなどの上の5つです。

順番にわかりやすく下記に図解にしてあります。

仏間

お仏壇は心の拠りどころとなる大切な場ですので、お仏壇専用のお部屋となる仏間が理想的です。

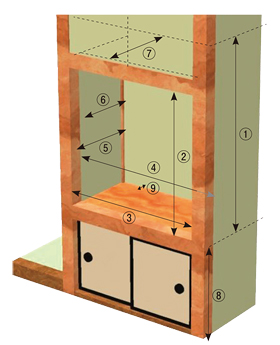

仏間へのご安置例

仏間には「半床仏間」「地袋付仏間」「三尺仏間」「一間(六尺)仏間」などがあります。

仏間の種類や大きさにより、お選びになるお仏壇の寸法も異なります。

お仏壇を選ぶ際にはしっかりと仏間の寸法を測りましょう。

ご自宅の該当する仏間の下記図の各番号寸法を計ってお店に行かれると、ピッタリのお仏壇がご提案できます!!

- ①内側の天上までの高さ

- ②鴨居(かもい)までの高さ

- ③柱の内側の幅

- ④壁の内側の幅

- ⑤柱正面からの奥行

- ⑥柱内側からの奥行

- ⑦鴨居までの奥行

- ⑧地袋(じぶくろ)の高さ

- ⑨雑布摺(ぞうきんず)り

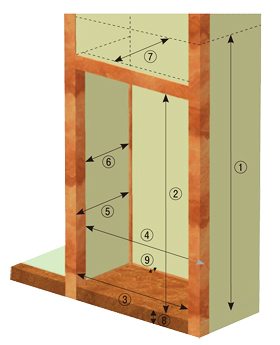

- ①内側の天上までの高さ

- ②鴨居までの高さ

- ③柱の内側の幅

- ④壁の内側の幅

- ⑤柱正面からの奥行

- ⑥柱内側からの奥行

- ⑦鴨居までの奥行

- ⑧框(かまち)の高さ

- ⑨雑布摺り

仏間の改築例

「家(うち)には仏間がないのですが...。」という方には、『仏間の改築』という方法があります。

仏間の改築は、押し入れやクローゼットを改築して、お仏壇に合わせて仏間を造ることです。先に仏間を造ってしまって、気に入ったお仏壇が入らなかった...なんていうことにならないようにしましょう。

床の間

床の間に仏壇を置くなんて!と思う方もいらっしゃるようですが、床の間は家の中で最高の場所です。

そこにお仏壇をご安置することは、真に道理に叶うことなのです。

お仏壇は仏の壇、仏家である日本人の最も崇拝する仏様をお祀りするのに理想の場所といえるでしょう。

居間

最近では仏様が寂しくないようにと、いつも家族が集まる居間にご安置する方もいます。

居間の一番のメリットはお給仕しやすく、毎日お参りする場所としては最適です。

洋間(リビング)

住環境の変化にともない、洋間にお仏壇を置きたいというニーズも増えてきています。

そんなライフスタイルに合わせ、洋間(リビング)に合わせたモダンなタイプのお仏壇も数多くございます。

サイドボードなどの上

和室、リビングであっても大きいお仏壇を置くスペースが無いという場合もあります。その場合、サイドボードなどの上に置くという方法があります。

その際の注意点は、「土台がしっかりしたサイドボードの上にお仏壇を置く」です。

お仏壇は小さくても重量があります。またお仏壇の中には、ご本尊、お位牌、仏具といったお参りに欠かせない大切な道具が入ります。 そのため、しっかりとしたつくりのサイドボードの上にお仏壇を置くことをお勧めします。

また、サイドボードの中身を出し入れしたり、サイドボード自体の移動を少なくすることも心がけてください。

(お仏壇の中の御本尊、お位牌などの転倒防止を目的としています。)

お仏壇を長持ちさせるために

お仏壇を長持ちさせるためにも、2つの注意点に気をつけると良いでしょう。

- 直射日光の当らない場所

お仏壇は木製品のため、「反り」や「ねじれ」が生じないようにしましょう。 - 風通しの良い場所

湿気が多いと傷みやすくなります。